Denk´lairs Blog of Air Discussions

Dieser Luftfahrt Blog richtet sich an Pilotinnen und Piloten, sowie an Flugschüler und Flugschülerinnen sowie und an Flugbeisterte. Wir teilen hier Gedanken rund um die Fliegerei, das Fliegen, das Pilot sein mit Dir. Dabei versuchen wir einen Fokus auf Themen der Flugsicherheit zu legen. Viel Spaß bei Stöbern in den Beiträgen.

Hast Du ein Thema, welches Du gerne hier behandelt sehen möchtest, oder hast sogar selbst eine Idee für einen eigenen Eintrag? Wende Dich gerne an: ops{at}seabirds.de - Wir freuen uns!

Lautes Denken im Cockpit

-Dez 2024 by Knut Denkler

Ich erinnere mich noch sehr gut an die Zeit, in der ich meinen Flugschein bekommen habe und nun also als Lizenzinhaber selbstständig fliegen durfte. Ich erinnere mich auch noch recht gut an die Fehler, die ich gemacht habe.

In der Fliegerei beginnt man mit einem Eimer voll Glück und einem leeren Eimer Erfahrung. Der Trick ist, den Eimer mit Erfahrung zu füllen, bevor der Eimer mit Glück leer ist.

Ich habe zum Beispiel Prüfkunkte in der Checkliste übergangen, oder vergessen Klappen ein- oder ausfahren, Frequenzen falsch ins Funkgerät gegeben...und so weiter.

Ich habe mich maßlos geärgert und dann aber (für mich) einen gemeinsamen Grund gefunden.

Während der Ausbildung und auch in den Solo Flügen während der Ausbildung habe ich immer alle Handlungen laut an- und ausgesprochen.

Meine Lehrer haben das erwartet und in meinen Solo Flügen, einfach, weil ich dran gewöhnt war.

Aber jetzt war ich nicht alleine und war, statt mit Fluglehrer, mit meinen Freunden oder Familie in Flugzeug unterwegs. Und ich habe dann aufgehört meine Handlungen laut aus zu sprechen. Einerseits weil es mir seltsam vorkam vor "anderen" Selbstgespräche zu führen und auch, weil ich dachte, die Gäste verstehen ohnehin nicht was ich da rede.

Bei mir führte das allerdings zu Fehlern. Es fehlte mir dann offensichtlich ein Korrektiv, gemäß dem Motto: "Jetzt wo ich es mich sagen höre, merke ich was ich da sage..."

Es hilft laut zu Denken

Es ist erwiesen, dass die menschliche Kognition in komplexen und stressreichen Situationen, wie sie im Cockpit regelmäßig auftreten, anfällig ist für Fehler. Das laute Aussprechen von Handlungen hat eine Reihe von psychologischen Vorteilen, die dem Piloten in dieser Situation helfen.

Verbesserte Konzentration und Fokussierung

Lautes Denken hilft Piloten, ihre Gedanken zu strukturieren und ihre Aufmerksamkeit auf den aktuellen Moment zu lenken. In einer Cockpitsituation gibt es zahlreiche Reize, die die Aufmerksamkeit eines Piloten ablenken könnten. Indem Handlungen laut ausgesprochen werden, hilft das dem Gehirn, den Fokus auf das Wesentliche zu lenken und sich nicht in Details zu verlieren. Es schafft eine Art mentale "Checkliste", die sicherstellt, dass alle wichtigen Aufgaben durchgeführt werden.

Verstärkung des Gedächtnisses

Psychologische Studien zeigen, dass das Aussprechen von Informationen das Gedächtnis unterstützt. Dies ist als der "Production Effect" bekannt: Laut ausgesprochene Informationen bleiben besser im Gedächtnis haften als still gelesene oder nur gedachte. In einem Ein-Mann-Cockpit ist dies besonders wichtig, da der Pilot alle Aufgaben selbständig und oft unter Zeitdruck ausführen muss. Lautes Aussprechen von Checklisten, Verfahrensschritten oder wichtigen Informationen kann sicherstellen, dass nichts vergessen wird und die kognitive Belastung reduziert wird.

Reduktion von Stress und Angst

Das Fliegen kann insbesondere in schwierigen Situationen wie bei schlechtem Wetter oder technischen Problemen stressig sein. Lautes Denken ermöglicht es dem Piloten, die Kontrolle über die Situation zu behalten und potenziellen Stress besser zu managen. Das Aussprechen von Handlungen wirkt beruhigend und hilft, den inneren Dialog zu ordnen. Dies kann helfen, den Stress zu reduzieren und die emotionale Kontrolle zu behalten, was wiederum das Treffen von klugen und durchdachten Entscheidungen erleichtert.

Selbstüberwachung und Fehlervermeidung

In dem Handlungen und Entscheidungen laut ausgesprochen werden, kann der Pilot sich selbst besser überwachen und Fehler erkennen, bevor sie gemacht werden. Der Prozess des "self-talk" zwingt den Piloten, seine Handlungen bewusst zu durchdenken und nicht automatisch oder unaufmerksam zu handeln. Dieser bewusste Reflexionsprozess ist entscheidend, um Fehler zu vermeiden, die durch Routine oder unaufmerksames Verhalten entstehen könnten. Lautes Denken fungiert hier als zusätzliche Sicherheitsbarriere.

Flugsicherheit: Die Bedeutung des lauten Denkens

Situationsbewusstsein

Eine der wichtigsten Komponenten der Flugsicherheit ist das Situationsbewusstsein, also das Bewusstsein des Piloten für seine Umgebung, seine Fluglage und den Zustand des Flugzeugs. Lautes Denken fördert das Situationsbewusstsein, indem es den Piloten dazu zwingt, seine Umwelt bewusst wahrzunehmen und zu verarbeiten. Durch das Aussprechen von Informationen – wie der aktuellen Höhe, Geschwindigkeit oder Flugweg – bleibt der Pilot mental im Hier und Jetzt und reduziert das Risiko, wichtige Informationen zu übersehen.

Reduktion des Risikos von "Mode Errors"

Eine häufige Fehlerquelle im Cockpit sind sogenannte "Mode Errors", bei denen Piloten versehentlich in den falschen Modus eines Flugsteuerungssystems/Autopiloten wechseln oder den aktuellen Modus falsch interpretieren. Diese Fehler können schwerwiegende Folgen haben, da das Flugzeug in einen unerwarteten Zustand versetzt wird, ohne dass der Pilot es sofort bemerkt. Lautes Aussprechen der Einstellungen und Modusänderungen stellt sicher, dass der Pilot jede Aktion bewusst durchführt und den aktuellen Zustand des Flugzeugs genau im Auge behält.

Unterstützung des Entscheidungsprozesses

In kritischen Situationen muss ein Pilot oft schnell Entscheidungen treffen. Lautes Denken kann diesen Entscheidungsprozess unterstützen, indem es den Piloten dazu zwingt, seine Überlegungen klar zu formulieren und seine Optionen bewusst abzuwägen. Dies hilft, impulsive oder emotionale Entscheidungen zu vermeiden und eine rationale, durchdachte Lösung zu finden. Das Aussprechen von Vor- und Nachteilen einer Entscheidung ermöglicht es dem Piloten, den Überblick zu behalten und sich nicht von äußeren Faktoren, wie Zeitdruck oder Stress, überwältigen zu lassen.

Simulation eines zweiten Piloten

Im Cockpit wird normalerweise auf die Zusammenarbeit von mindestens zwei Piloten gesetzt, um die Last zu verteilen und durch gegenseitige Überprüfung Fehler zu minimieren. In einem Ein-Mann-Cockpit entfällt diese Sicherheitsmaßnahme. Das laute Aussprechen von Handlungen und Entscheidungen kann jedoch eine Art "Ersatz" für einen zweiten Piloten sein, indem es die Funktion einer externen Überprüfung übernimmt. Der Pilot kann seine eigenen Handlungen und Gedanken quasi von außen beobachten und hinterfragen, was die Wahrscheinlichkeit von Fehlern verringert.

Checklisten als Basis

Lautes Aussprechen hilft auch dabei, Standard- und Notfallchecklisten besser einzuhalten. Diese Listen sind das Rückgrat der Flugsicherheit und sorgen dafür, dass alle notwendigen Schritte vor, während und nach dem Flug beachtet werden. Das laute Durchgehen der Checklisten sorgt für eine systematische Durchführung der Aufgaben und verhindert, dass wichtige Punkte übersehen werden. Besonders in stressigen Situationen kann das laute Denken helfen, einen klaren Kopf zu behalten und die Reihenfolge der Schritte korrekt einzuhalten.

Fazit

Das laute Denken im Cockpit ist eine einfache, aber wirkungsvolle Methode, um die Flugsicherheit zu erhöhen und den Piloten mental zu unterstützen. Es hilft, das Situationsbewusstsein zu schärfen, Fehler zu vermeiden und die Entscheidungsfindung zu verbessern. In einem Ein-Mann-Cockpit, wo der Pilot allein für den sicheren Betrieb des Flugzeugs verantwortlich ist, ist diese Technik besonders wertvoll. Durch das laute Aussprechen von Handlungen und Entscheidungen kann der Pilot seine eigene Leistung überwachen, Fehler rechtzeitig erkennen und unter stressigen Bedingungen einen klaren Kopf behalten. Psychologisch gesehen reduziert es Stress, stärkt das Gedächtnis und verbessert die Konzentration – alles entscheidende Faktoren für einen erfolgreichen und sicheren Flug.

Jetzt ist es da, Fliegen ohne Flugleiter!

Was bedeutet das für uns Piloten?

Beim Fliegen ohne Flugleiter liegt die gesamte Verantwortung für den Flugverkehr in Flugplatznähe bei uns Piloten. Das ist zwar grundsätzlich nicht neu, denn auch der klassische Flugleiter an einem unkontrollierten Flugplatz hatte ja nur beratende Funktionen und durfte/darf auch keine Anweisungen oder gar Freigaben geben. Anderseits haben viele Flugleiter durch ihre Übersicht mit guten Hinweise zu einem besseren Situationsbewusstsein aller Beteiligten beigetragen.

Jetzt ist ein Flugleiter immer seltener anzutreffen am Funk. Auf unkontrollierten Flugplätzen musst du also besonders aufmerksam und gut vorbereitet sein. Hier sind einige wichtige Punkte, die dazu gehören:

1. Vorflugplanung und Wetter

Eine sorgfältige Flugplanung ist unerlässlich, um Risiken zu minimieren. Informiere dich ausführlich über das Wetter, die Flugplatzdaten und mögliche Hindernisse. Besonders bei der Landung auf unkontrollierten Flugplätzen musst du die Platzrunde, Landerichtung und die Pistenverhältnisse kennen. Prüfe die Windverhältnisse und andere Wetterbedingungen, die den Anflug oder den Abflug beeinflussen könnten. Ein Flugleiter würde Beispielsweise einem Platzfremden ggf auf eine gute Abflugroute ohne ansteigendes Gelände hinweisen, jetzt bist Du noch eher auf Dich selbst gestellt. Auch Wetterveränderungen können schnell auftreten, und ohne Flugleiter liegt es an dir, diese Bedingungen korrekt einzuschätzen.

2. Funkkommunikation

Auch wenn kein Flugleiter vor Ort ist, solltest du die Standard-Funkverfahren beibehalten. Der Schlüssel ist nicht etwa weniger zu Funken (der Flugleiter hört ja nicht mehr zu), sondern mehr! Man weiß nie, wer alles zuhört und wer deine Meldungen benötigt um sich ein Mentales Bild von der Situation am Flugplatz zu machen. Halte andere Piloten stets über deine Absichten auf dem Laufenden. Dies umfasst Positionsmeldungen wie „Gegenanflug“, „Queranflug“, „Endanflug“ sowie Start- und Rollmeldungen, aufrollen und und queren von Pisten. Sei klar und präzise, damit andere Piloten in der Nähe deine Position genau nachvollziehen können. Vermeide unnötige Funksprüche, aber kommuniziere das Wesentliche rechtzeitig. Seit 2023 enthält die NfL für Sprechfunkverfahren - Link- einen Passus, nach dem man seinen Flugzeugtyp am Funk mit durchgeben kann. Dies kann, bei mehrerern Maschinen in der Platzrunde, zum Situationsbewusstsein aller beitragen. Also zum Beispiel "Cessna Uniform Oscar rollt auf Piste 24 und startet". Speziell für das Fliegen ohne Flugleiter und für Flugplätze ohne Flugverkehrsdienste wurde im Oktober 2024 eine spezielle NfL herausgebracht, die noch mal die korrekten Phrasen an unkontrollierten Flugplätzen beinhaltet. Du findest diese NfL hier: Link

Achte auf die korrekte Schaltung des Transponders. Am Boden sollte er auf Ground (GND) stehen, in der Luft oder auf einer aktiven Piste auf Altitude (ALT). Warum? Einige Flugzeuge verfügen über Kollisionswarner, welche aktive Transponder wahrnehmen können. Dies führt zu einem erhöhen Situationsbewusstsein. Auch das Gesetz schreibt es vor: "Verfügt das Luftfahrzeug über einen betriebsfähigen Transponder, hat der Pilot den Transponder während des Fluges durchgängig zu betreiben" (SERA.13001).

3. Visuelle Wahrnehmung

Die visuelle Verkehrsüberwachung ist entscheidend, da du dich ohne Flugleiter ausschließlich auf dich und die Kommunikation mit anderen verlassen musst. Halte stets Ausschau nach anderen Flugzeugen, die sich im Landeanflug, in der Platzrunde oder auf dem Vorfeld bewegen. Vertraue nicht allein auf das Funkgerät – andere Piloten könnten sich (versehentlich) auf einer anderen Frequenz befinden oder unbemerkt bleiben. Auch heute noch ist ein Flugfunkgerät nicht für alle Luftfahrzeuge vorgeschrieben (zB Oldtimer). Bewege deinen Kopf aktiv und scanne den Luftraum, besonders vor der Landung und beim Rollen auf der Piste. Vermeinde es unbedingt, die Platzrunde mit Blick auf ein GPS oder in die Checklisten zu fliegen. Die Augen müssen draußen sein. Landechecklisten kann man als Flow, oder per Eselsbrücke abarbeiten.

4. Start- und Landeprozeduren

Achte beim Starten und Landen darauf, dass die Piste frei ist. Es ist ratsam, vor dem Aufrollen auf die Piste visuell zu überprüfen, ob andere Flugzeuge im Anflug sind oder sich auf der Start- und Landebahn befinden. So achte zB darauf dich für den Motorcheck (Run-up) so zu positionieren, dass Du Blick auf den Anflug hast. Sich hinter Bäumen zu verstecken ist keine gute Idee.

Halte Dich an die veröffentlichte Platzrunde. Fliegen ohne Flugleiter ist kein Wild-West. Fliege, wie gelernt, über den Gegenanflug in die Platzrunde ein. Nur so sind sinnvolle Positionsmeldungen möglich. Denke bei Absprachen mit anderen Piloten über Funk daran: Es kann noch ein weiteres Flugzeug da sein, welches nicht funkt. Zum Beispiel durch einen Defekt, falsche Einstellung am Funkgerät oder der Aufschaltanlage oder schlicht durch Ignoranz (die meiner Meinung nach keinen Platz in der Fliegerei hat).

Achte natürlich auch selbst auf die korrekte Einstellung der Frequenz und Schaltung der Aufschaltanlage (Intercom).

5. Risikomanagement

Ohne Flugleiter gibt es keine zweite Absicherung. Daher liegt es an dir, potenzielle Gefahren zu erkennen und angemessene Entscheidungen zu treffen. Entwickle einen Plan B für den Fall, dass sich das Wetter verschlechtert, die Sicht abnimmt oder andere unerwartete Umstände eintreten.

Zusammengefasst gilt beim Fliegen ohne Flugleiter: Vorsicht, Kommunikation und visuelle Aufmerksamkeit sind der Schlüssel zu einem sicheren Flug. Nutze deine Erfahrung und halte stets einen kühlen Kopf, um potenzielle Risiken zu minimieren.

So gehen wir Verantwortungsvoll und sicher mit dieser neu gewonnene Freiheit am besten um und können es auch genießen auch mal dann zu Fliegen, wenn früher ein Flugplatz einfach "zu gemacht" hat.

Seid gut zu euren Motoren

Schon in frühen Phasen der Flugausbildung werden angehenden Piloten auf Motorausfälle trainiert. Dies wird immer wieder geübt und perfektioniert. Dieses Training ist nötig, denn trotz der generellen Zuverlässigkeit unserer Kolbenmotoren kommt es immer wieder zu Motorausfällen (komplett oder teilweise).

In einer Internetrecherche habe ich folgendes gefunden: Demnach fällt ein Kolbenmotor im Schnitt alle 3.200 Flugstunden aus. Leider ist die Quellenangabe nicht wirklich nachvollziehbar. Eines ist aber gesichert. Motoren fallen aus. Und ein Motorausfall im Flug ist sicher etwas, auf das man verzichten kann. Wer das schon mal erlebt hat, wie der Autor selbst, fliegt anders. Nicht mit Angst, aber mit einem neuen Respekt vor den möglichen Konsequenzen auch des eigenen Handelns. Ein Punkt, den man sich fragen kann: Hat mein Umgang mit dem Triebwerk Einfluss auf seine Langlebigkeit und Zuverlässigkeit? Die Antwort des Mechanikers und Ingenieurs dazu ist: AUF JEDEN FALL!

Ich möchte hier nicht auf typische Ausfälle als Folge eines klaren Pilotenfehlers eingehen. Diese machen einen Großteil der Motorausfälle aus, als da wären: Vergaservereisung durch nicht oder falsches Nutzen der Vergaservorwärmung, Kraftstoffmangel durch echten Mangel und durch fehlendes Verständnis des Kraftstoffsystems, nicht verriegelte Primerpumpen, etc. Auch möchte ich hier nicht auf die Ausfälle eingehen, die durch mangelnde oder falsche Wartung entstehen. Mir geht es in diesem Artikel um den Umgang des Piloten mit dem Triebwerk.

Vorflugkontrolle:

Das geht bei der Vorflugkontrolle los. Ist der Kraftstoff sauber und Wasserfrei? Drainen ist hier die bekannte Abhilfe. Ich treffe immer wieder Piloten, die Drainen für eine übertriebene Maßnahme halten. Ich selbst habe aber schon häufiger Wasser und auch Dreck beim Drainen entdeckt. Und bei einem mir bekannten Flugzeug hat verunreinigter Kraftstoff zum Ausfall der Einspritzanlage geführt. Daher: Drainen ist im Verhältnis zum Umgang mit einem Motorausfall im Fluge zu einfach um es zu ignorieren. Die Prüfung des Ölstandes, mit einem sauberen Lappen, gehört ebenso dazu.

Schnelle Lastwechsel:

Was bedeutet Lastwechsel? Man kann langsam Leistung geben oder Leistung verringern oder brutal am Gashebel rumreißen. Das hat einen erheblichen Einfluss auf die Beschleunigungskräfte im Inneren des Triebwerks. Ein Triebwerk geht darauf nicht direkt kaputt, aber wenn dies immer wieder gemacht wird, ist das ein besonderer Verschleiß, der sich, kumuliert, auf die Zuverlässigkeit des Motors auswirkt.

Bei meist größeren Kolbenmotoren befinden sich zusätzliche schwingungsdämpfende Gewichte an der Kurbelwelle. Bei diesen Motoren und auch bei Turbomotoren können zu schnelle Lastwechsel sogar direkt zu einem Motorausfall führen. Mindestens aber zu unmittelbaren Schädigungen. Daher sollten sich Piloten immer angewöhnen, Lastwechsel immer mit Bedacht durchzuführen. Auch wenn man kurzfristig Vollgas braucht (Aufsetzen und Durchstarten, Durchstarten) reicht es, den Gashebel zügig vorzuschieben, statt in einer Millisekunde vorzuprügeln.

Anlassen:

Wir hören und sehen es ja immer wieder: ein Motor wird angelassen und heult gleich auf mehr als Leerlaufdrehzahl auf. Der Motor hatte noch keine Chance Öldruck und einen Ölfilm aufzubauen, da dreht er schon mit zB 1700 Umdrehungen. Auch hier entsteht nicht unmittelbar ein Motorausfall, aber es befördert einen schädlichen Verschleiß, der sich am Ende in ausfallenden Lagern und abgenutzten Kolben zeigt. Eine einfache Maßnahme: wenn ich mein Triebwerk mit 1000 Umdrehungen pro Minute per Mixture abgestellt habe und nicht am Gashebel rumspiele, wird es nach dem erneuten Anlassen wieder mit 1000 Umdrehungen laufen. Auch kann man sich die Stellung des Gashebels für 1000 Umdrehungen auch einprägen.

Leerlauf:

Die üblichen Kolbenmotoren von Lycoming oder Continental sollten ab Boden mit etwa 1000 Umdrehungen pro Minuten laufen. Sie laufen häufig sehr unrund bei niedriger Drehzahl. Dieses "Unrunde" sind nichts anderes als Schwingungen. Diese Schwingungen belasten die inneren Komponenten des Motors. Daher sollte die Zeit dieses “unrunden” Motorlaufs möglichst kurz gehalten bzw vermieden werden. Lycoming schreibt dazu auf seiner Webseite (per Google Translator übersetzt:)

“Lassen Sie den Motor nach dem Anlassen nicht unter 1000 U/min im Leerlauf laufen. Es ist generell keine gute Praxis, Motoren im Leerlauf unter 1000 U/min laufen zu lassen.”

Warm laufen lassen:

Hier scheiden sich die Geister und stehen sich quasi unversöhnlich gegenüber. Es gib Piloten die einen Motor mindestens so lange laufen lassen, bis die Öltemperatur deutlich im grünen Bereich der Anzeige ist. Andere starten nach dem Anlassen, Taxiing und Run-up quasi sofort. Was ist nun richtig?

Erstens: Der Hersteller hat dazu ggf was aufgeschrieben. Und zweitens: Es gibt keine One-Size-Fits-All Einheitslösung!

Kann man denn mit längerem Warmlaufenlassen etwas falsch machen? AUF JEDEN FALL!

Unsere typischen Motoren sind luftgekühlt. Daher bilden sich im Stehen an den Zylindern Stellen, die sehr schnell sehr heiß werden, während andere sich Stellen nur zögerlich erwärmen. Dadurch kommt es zu Spannungen im Metall, die sich zu (späteren) Schäden ausweiten können. Dies gilt übrigens besonders, wenn man einen Motor ohne (natürlichen) Wind von vorne warm laufen lässt. Daher immer in den Wind drehen.

Erst bei Fluggeschwindigkeit ist der Luftstrom im Motorraum dergestalt, dass sich die Wärme korrekt verteilt. Daher schreibt Lycoming für einfache Motoren auch (frei übersetzt): ”Wenn der Motor sauber Gas annimmt, ist er warm genug für den Takeoff.”

Bei Continental sieht man das für seine Motoren etwas anders, hier soll man schon den Run-Up erst durchführen, wenn das Öl bereits 75°F (=24°C) erreicht hat und schreibt für einen Start sollte es 100°F (38°C) sein und nicht mehr als 70psi Öldruck bei Vollgas. Wobei 24°C und 38°C zu erreichen auch nicht wirklich lange dauert.

Bei Turbomotoren sieht das ganze noch anders aus: Das Öl muss hier zur Kontrolle der Leistung (im sogenannten Waste Gate Controller) ausreichend dünnflüssig sein und daher muss der Öldruck ausreichend gering sein (der ist bei kaltem Öl sehr hoch).

Zusammenfassend kann man festhalten, man darf es nicht übertreiben mit dem Warmlaufen auch bei Continental Motoren sind 100°F (38°C) zügig erreicht und ein zu langes Warmlaufen ist nicht gesund für luftgekühlte Motoren. Meist reicht schon die Rollstrecke zum Rollhalt und der Run-up um den Motor fit für den Take Off zu bekommen.

Leanen Gemisch Verarmung

Zunächst mal: Leanen ist GUT. Und zwar fast immer.

Warum: Das standardmäßige, zu fettes Benzin/Luft-Gemisch erzeugt beim Verbrennen, neben vielen anderen unguten Chemischen Verbindungen, vor allem auch Ruß. Dieser Ruß setzt sich in den Zylindern im Abgassystem und vor allem an den Ventilschäften ab. Und sorgt dort für einen hohen Verschleiß.

Ein mageres Benzin/Luft-Gemisch erzeugt eine klare blaue Flammfront, ohne viel Ruß.

Und was meine ich mit “fast immer”. Leanen geht in jeder Flughöhe, aber nur, wenn wir 65% Motorleistung (für Lycoming) bzw 75% für Continental oder jeweils weniger abrufen Bei unterhalb dieser Motorleistungen entsteht selbst bei aggressiven Leanen (Peak EGT) keine Temperatur mehr, welche den Motor schädigen könnten. Wir müssen dazu (gerne als Papier auf dem Kniebrett) eine Sicht haben, welche Höhe/Drehzahl Kombination zu 65% oder weniger führt. Schöner Nebeneffekt: Wir sparen bares Geld für eingesparten Kraftstoff und 65% Motorleistung ist ökonomisch und ökologisch ohnehin für die allermeisten Flugzeuge der beste Kompromiss. 65% sind insgesamt motorschonend, und darum geht es ja in diesem Blogeintrag.

Shock Cooling Schockkühlung

Zunächst: was ist Shock Cooling? Es ist das plötzliche Abkühlen des Motors. Ein typisches Beispiel: Steigen mit Vollgas auf 2000ft AGL, um dann direkt in den Leerlauf zu gehen für eine Ziellandeübung. Das geht aufs Material durch die damit verbundenen Spannungen im Metall des Motors. Abhilfe: Zunächst mal in 2000ft AGL mit reduzierter Reiseleistung horizontal fliegen, um dem Motor Zeit für eine erste Abkühlung zu geben. 2-3 Minuten bewirken da schon Wunder. Auch Sinkflüge aus großer Höhe ohne Motorleistung, womöglich im Winter, sind keine gute Idee. Lieber den Anflug und Sinkflug besser planen und den Sinkflug nur mit reduzierter Leistung (statt Leerlauf) fliegen. Im Leerlauf besteht sogar die Gefahr, dass der Motor, im Endanflug angekommen, so kalt ist, dass er kein Gas annehmen will. Dann ist es ein unmittelbares Problem und nicht nur eines mit kumulativen Effekt auf die Zuverlässigkeit.

Carburator Heat Vergaservorwärmung

Weiter oben habe ich geschrieben, dass wir Vergaservereisung durch vergessenes Einschalten der Vergaservorwärmung nicht betrachten. Hier geht es um den Fall, dass der Motor nach der Landung am Boden minutenlang mit eingeschalteter Vorwärmung betrieben wird. Hier gibt es das Problem, dass die Umgebungsluft am Filter vorbei direkt am Abgasrohr entlang in die Zylinder gesaugt wird. Und damit auch aller Dreck, der in der Luft schwebt. Gerade sandiger Staub (im Sommer teils sichtbar auf Grasplätzen) sei hier erwähnt. Sand und Dreck sind Gift für jede Mechanik, insbesondere für Verbrennungsmotoren. Daher: Im Zweifel die Vergaservorwärmung schon im kurzen Endanflug abschalten (auf Kalt) oder zumindest unmittelbar nach der Landung, sobald man die Ruhe hat um einen Fehlgriff (zB Fahrwerk einfahren) zu vermeiden.

Standzeiten

Ein echtes Problem für Halter privater Flugzeuge. Diese Flugzeuge werden (in aller Regel) nur zwischen 20 bis 75 Stunden im Jahr geflogen. Und hier liegt ein Problem. Bei längeren Standzeiten reißt der Ölfilm durch das Ablaufen des Öls über die Zeit. Das Metall ist dann ungeschützt und es kommt zur Korrosion. Und Korrosion ist sicher der größte Motorkiller in der Allgemeinen Luftfahrt.

Manch ein Besitzer kommt dann auf Standläufe als Lösung. Leider ist das aber maximal kontraproduktiv. Nur bei voller Betriebstemperatur (die nur im Flug entsteht) wird das Öl so heiß, dass Wasser im Öl über die Zeit verdampfen kann (30min Flugzeit im Reiseflug sind Minimum). Und (bereits oben geschrieben): unsere typischen Motoren sind luftgekühlt. Daher bilden sich am Boden an den Zylindern Stellen, die sehr schnell sehr heiß werden, während andere sich Stellen nur zögerlich erwärmen. Dadurch kommt es zu Spannungen im Metall, die sich zu (späteren) Schäden ausweiten können. Erst bei Fluggeschwindigkeit ist der Luftstrom im Motorraum dergestalt, dass sich die Wärme korrekt verteilt.

Auf Parken im Freien (über einen längeren Zeitraum)

Auf Parken im Freien (über einen längeren Zeitraum) sollte bezüglich Langlebigkeit und Zuverlässigkeit nicht unerwähnt bleiben. Der Grund dürfte klar sein, Korrosion und Fremdkörper (Tiere/Insekten).

Überhitzung

Die meisten unserer typischen Flugmotoren und Installationen haben wenig Probleme mit Überhitzung im Flug. Aber einige Flugzeuge und Motoren eben doch. Und selbst gute Einbauten (welche sich durch gute Kühlluft Strömung im Motorraum bemerkbar macht) kann man überfordern. Vor allem an heißen Tagen in Kombination mit Vollgas und langsamer Fluggeschwindigkeit. Hier ist das Flughandbuch des Flugzeugs maßgeblich. Maximale Dauer einer Vollgasstellung, Maximale Dauer eines Steigfluges mit Vy oder ein sogenanntes Cruise Climb Setting können hier erwähnt sein. Diesen Vorgaben ist natürlich zu folgen und man sollte natürlich als Pilot einen Blick für die Öltemperatur haben (nicht nur an heißen Tagen). Bei zu heißem Öl sinkt der Öldruck und der Ölfilm kann reißen. Das scheuert Metall auf Metall. Dies ist logischerweise nicht gut für die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.

Fazit

Dieser Blogeintrag soll bitte nicht den Eindruck erwecken das ein Pilot immer selbst Schuld ist an einem Motorausfall. Ich möchte nur ein paar einfache Maßnahmen aufzeigen wie wir als Piloten unsere Triebwerke pfleglich behandeln können. Denn neben dem gewählten Schreckensszenario “Motorausfall im Flug” gibt es ja noch das Thema Instandhaltungs- und Überholungskosten für Triebwerke. Und da haben wir ja alle ein Interesse, diese Kosten möglichst gering zu halten. Und wenn dies mit einer Erhöhung der Sicherheit einhergeht - dann haben wir eine Win-Win-Situation!

Guten, motorschonenden Flug!

Einfache Wege die Flugdisziplin zu zerstören

Wie wird man ein sicherer Pilot?

Wie wird man ein sicherer Pilot? Dazu gibt es eine Reihe an guten und richtigen Antworten. Eine ganz wichtige Antwort dazu ist die erforderliche Dizlipin sich an Regeln, Verfahren und Vorschriften zu halten. Denn bestehende Regeln, Verfahren und Vorschriften tragen nachweislich dazu bei Störungen und Unfälle zu vermeiden. Aber wie wahrscheinlich jeder Mensch weiß, braucht es nicht viel so eine Regeldisziplin über Bord zu werfen.

Wie wird man ein sicherer Pilot? Dazu gibt es eine Reihe an guten und richtigen Antworten. Eine ganz wichtige Antwort dazu ist die erforderliche Dizlipin sich an Regeln, Verfahren und Vorschriften zu halten. Denn bestehende Regeln, Verfahren und Vorschriften tragen nachweislich dazu bei Störungen und Unfälle zu vermeiden. Aber wie wahrscheinlich jeder Mensch weiß, braucht es nicht viel so eine Regeldisziplin über Bord zu werfen.

Gibt es Dinge die sich besonders negativ auf die individuelle Flugdisziplin auswirken? Allerdings! Drei Dinge kommen da in den Sinn:

1. Rechtfertigung

Es fällt uns leicht, eine Handlung zu rechtfertigen, die nicht den Regeln/Verfahren entspricht, wenn die Ergebnisse der Handlung erfolgreich sind. Fallbeispiel: Man stelle sich einen Piloten vor (nennen wir ihn Paul), der die Angewohnheit hatte, ohne eingeschaltete Zusatzkraftstoffpumpe zu starten. Egal wie oft Paul an die möglichen Konsequenzen erinnerte wurde, Paul blieb im Gedächtnis hängen, dass es schon 735 Mal ohne Zusatzpumpe funktioniert hat. Die Logik besagt, dass es so auch nächste Mal erfolgreichfunktionieren wird. Paul hat einen Weg gefunden, die Abkürzungen, die er in seiner Checkliste vor dem Start machte, zu rechtfertigen. Leider musste Paul diese Lektion auf die harte Tour lernen. Als Paul eines schönen Morgens eine Motorausfall hatte und auf der Autobahn neben dem Flughafen landete. Seine motorbetriebene Kraftstoffpumpe hatte schließlich versagt. Nur durch Glück gab es keinen großen Schaden.

2. Mangel an Selbstvertrauen

Wenn wir in einer Fertigkeit nicht geübt sind, kann es leicht passieren, dass unter Druck die Diziplin auseinander fällt. Dieser Druck kann zum Beispiel in Form eines Prüfungsfluges auftreten, oder sogar schon, wenn Passagiere jede Bewegung beobachten.Unter Druck verschwinden die Dinge, die uns nicht dauerhaft eingeprägt sind.

Ein ehemaliger Flugschüler erzählte mir von einem Erlebnis auf einem Prüfungsflug, bei der nicht den Erwartungen des Prüfers entsprechend handelte. Er gab an, dass er dreimal während des Checkfluges die Checkliste des Flugzeugs nicht benutzt und befolgt hat. Es ist sehr wahrscheinlich Druck bzw Angst gewesen, was ihm zugesetzt hat. Haben wir Angst, schaltet unser Steinzeitgehirn automatisch in den Überlebensmodus (Flucht oder Kampf) und ist nicht mehr klar denkend. Und so fragte sich der Schuler: „Wie kann ich das beheben?“

Es sind zwei Dinge die man angreifen muss: An erster Stelle steht die Selbstdisziplin, immer dann eine Checkliste zu verwenden, wenn die Umstände es erfordern.

Zweitens: Man muss Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten haben. Wenn es hart auf hart kommt, muss man sich im Kopf und im Herzen sicher sein, dass man alle Situationen bewältigen kann. Dann bleibt man auch in besonderen Situationen ohne Angst und das Gehirn bleibt arbeitsfähig.

3. Gefährliche Einstellungen

Diese inneren Einstellungen müssen bearbeitet und gelöst werden, bevor sie zu gefährlichem Verhalten führen! Gefährliche Einstellungen dabei sind:

- Antiautoritär („Sag es mir nicht!“) – Du magst es nicht, wenn ihm/ihr gesagt wird, was er/sie tun soll. Ablehnend gegenüber Autoritäten, Regeln und Vorschriften.

- Impulsivität („Tu etwas – tu es jetzt!“) – Das Bedürfnis, etwas, irgendetwas, schnell zu tun. Denken nicht länger über bessere Alternativen nach.

- Unverwundbarkeit („Das wird mir nicht passieren“) – Unfälle passieren anderen Menschen, nicht mir. Daher kann man Risiken eingehen…

- Macho („I can do it!“) – Immer versuchen, sich besser als andere zu beweisen und andere zu beeindrucken. Ja, auch Frauen sindf betroffen von dieser gefährlichen Einstellung!

- Resignation („Was nützt es?“) – Ich kann wirklich nichts bewirken? Es wird sowieso passieren, warum sollte man sich die Mühe machen? Überlassen Sie das Handeln anderen

Leide ich unter solchen Gefährlichen Einstellungen? Können wir diese bei uns selbst erkennen? Dazu sollte man sich zunächst klar machen, dass hierbei nicht nur extreme gemeint sind. In einem gewissen Umfang trägt jeder Mensch diese Einstellungen mit sich. Nur eben in unterschiedlichen Ausprägungen. Mit diesem Wissen, kann man ggf schon sein eigenes Verhalten reflektieren. Eine gute Idee kann auch sein, sich über diese Ausprägungen mit einer Vertrauensperson aus zu tauschen und nach Feedback dazu fragen. Nicht selten hat so ein externes Feedback Überraschungen für einen selbst parat, und dann ist so ein Feedback ein wahrer Goldschatz!

Flugdisziplin kann schnell verloren gehen. Es braucht den Willen sicher zu fliegen und die Erkenntnis, dass bestehende Regeln, Verfahren und Vorschriften ein Schlüssel dazu sind.

Many Happy Landings!

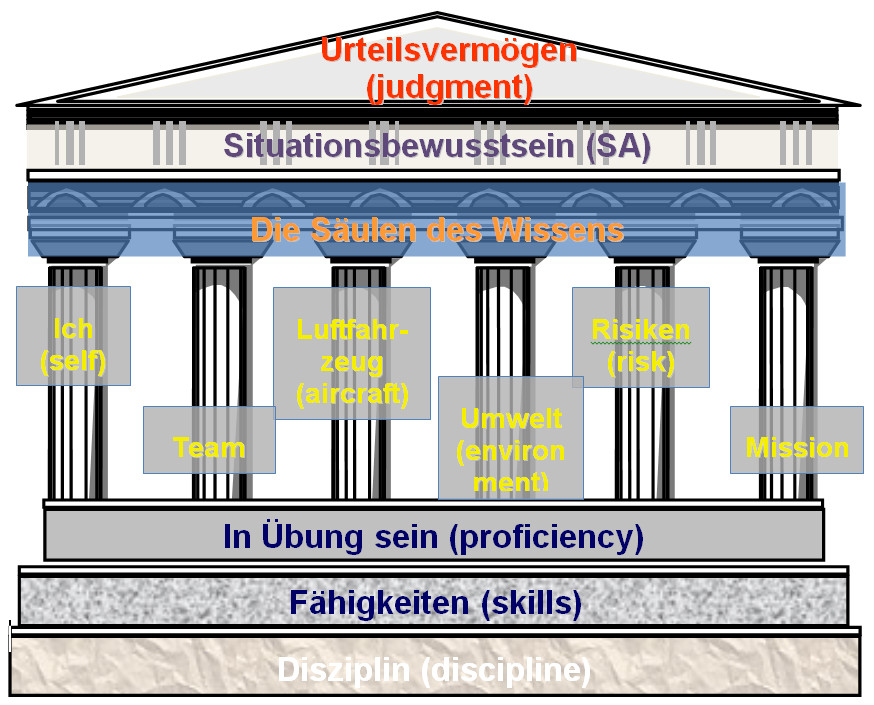

Situationsbewusstsein (SA)

Situational Awareness SA

Situationsbewusstsein ist ein Konzept, das zunehmend in Untersuchungsberichten zu Flugunfällen verwendet wird.

Ein Beispiel (NTSB Identification: 102403):

Ein Pilot kollidiert im Endanflug der Piste mit einer Hochspannungsleitung. Es stellte sich heraus, er flog nicht den tatsächlichen Flugplatz an, sondern ein Feld in unmittelbarer Nähe, dass aufgrund vorangegangener Nutzung als Lagerfläche dem Flugplatz nicht unähnlich sah.

Als Wahrscheinliche Ursache wurde angegeben:

Das Versäumnis des Piloten, bei seinem Landeversuch den Abstand zu Stromleitungen einzuhalten, und sein Verlust des Situationsbewusstseins führten dazu, dass er ein Lagerfeld falsch als Landeflugplatz identifizierte.

Ein anderes, generisches, Beispiel, welches durchaus häufiger vorkommt:

Ein Pilot fliegt Strecke zu einem anderen Flugplatz, höher als sonst, da die Luft über den Kumuluswolken so schön ruhig ist. Fast beim Zielflugplatz angekommen, wird zu spät und plötzlich ein steiler Abstieg eingeleitet und das Funken mit dem Zielflugplatz aufgenommen. Die Arbeitsbelastung (Einteilung der Landung, Heraussuchen der Karte, Konfigurationsänderung trotz Speedüberschuss im Sinkflug, Funken, etc.) steigt. Der Funkspruch eines anderen Luftfahrzeuges in der Platzrunde wird überhört. Es kommt zu einer gefährlichen Annäherung beim Sinken von oben in die Platzrunde

Auch hier ist das Situationsbewusstsein verloren gegangen. Zunächst in der Reiseflugphase vor dem Abstieg. Wäre der Pilot seiner Situation gewahr gewesen, hätte er den erforderlichen Sinkflug und die dazu erforderliche Entfernung zum Flugplatz zum Einleiten des Sinkfluges erkannt und genutzt. Die dadurch geringere, enspanntere Situation, hätte ihn ggf auch in die Lage versetzt den anderen Verkehr durch dessen Funkspruch wahrzunehmen und damit ein besseres Situationsbewusstsein (da ist Verkehr im Gegenanflug) erzeugt. Er hätte damit eine bessere Entscheidung getroffen.

Eine Definition von Situationsbewusstsein im Cockpit

Wir merken an den Beispielen wie wichtig Situationsbewusstsein ist.

Für einen Piloten bedeutet Situationsbewusstsein, dass er sich ein mentales Bild über die bestehende Wechselbeziehung zwischen Standort, Flugbedingungen, Konfiguration und Energiezustand seines Flugzeugs sowie aller anderen Faktoren macht, die seine Sicherheit beeinträchtigen könnten, wie z. B. Gelände in der Nähe oder Hindernisse , Lufträume und Wettersysteme. Dies schließt auch die Prognose des Status in naher Zukunft, also das Antizipieren, mit ein.

Zu den möglichen Folgen eines unzureichenden Situationsbewusstseins gehören

- Bodenkollisionen (Controlled Flight into Terrain, CFIT),

- Kontrollverlust,

- Luftraumverletzung,

- gefährliche Annäherungen oder

- die Begegnung mit Wirbelschleppen,

- Turbulenzen,

- starker Vereisung oder

- unerwartet starkem Gegenwind.

Wie äußert sich Situationsbewusstsein im Verhalten des Piloten

ICAO Doc 9995 (Manual of Evidence-based Training) definiert diese Kompetenz als die Fähigkeit des Piloten, alle verfügbaren relevanten Informationen wahrzunehmen und zu verstehen und vorauszusehen, was passieren könnte, was sich auf den Betrieb auswirken könnte.

Der Pilot:

- Identifiziert und bewertet den Zustand des Flugzeugs und seiner Systeme genau.

- Identifiziert und beurteilt genau die vertikale und laterale Position des Flugzeugs sowie seinen voraussichtlichen Flugweg.

- Identifiziert und bewertet die allgemeine Umgebung genau, da sie den Betrieb beeinflussen kann.

- Überwacht Zeit und Kraftstoff.

- Hält das Bewusstsein für die am Betrieb beteiligten oder vom Betrieb betroffenen Personen und ihren Fähigkeiten, die erwarteten Leistungen zu erbringen, aufrecht.

- Antizipiert/Erwartet, was passieren könnte, plant entsprechend und bleibt der Situation einen Schritt voraus.

- Entwickelt wirksame Notfallpläne basierend auf potenziellen Bedrohungen.

- Identifiziert und bewältigt Bedrohungen (threats) für die Sicherheit des Flugzeugs und Menschen.

- Erkennt Anzeichen eines verminderten Situationsbewusstseins und reagiert effektiv darauf.

Situationsbewusstsein erlangen und aufrechterhalten

Wie kommt man nun also zu einem guten Situationsbewusstsein? Sicherlich gehört dazu erstmal eine gesunde Basis an Wissen, welches man durch Ausbildung und auch Erfahrung aufgebaut hat. Das ist aber nur der Anfang. Im Flug dann erfolgt die Erlangung des Situationsbewusstseins in drei Stufen:

- Die Wahrnehmung dessen, was gerade passiert (Stufe 1)

Die Wahrnehmung was gerade passiert erfolgt durch sammeln ausreichender und nützlicher Daten durch unsere Sinne (Seh-, Hör- und Tastsinn). Dabei müssen wir unsere Aufmerksamkeit auf die wichtigsten Aspekte unserer Umgebung richten und das wahrgenommene mit den Erfahrungen und dem Wissen im Gedächtnis abgleichen. Es ist ein aktiver Prozess der auch Disziplin verlangt, sowie das Wissen darum wonach, warum und was wahrgenommen werden muss. - Das Verstehen des Wahrgenommenen (Stufe 2)

Unser Verständnis der Situation entsteht durch die Kombination von Beobachtungen aus der realen Welt mit Wissen und Erfahrungen aus dem Gedächtnis. Wenn es uns gelingt, Beobachtungen mit Wissen und Erfahrung abzugleichen haben wir ein genaues mentales Modell unserer Umwelt entwickelt. Dieses mentale Modell muss mit Eingaben aus der realen Welt auf dem neuesten Stand gehalten werden, indem auf ein breites Spektrum an Informationen geachtet wird.

- Die Nutzung des Verstandenen zum Vorausdenken (Stufe 3)

Das Verständnis der Situation wiederum ermöglicht uns auch vorauszudenken und den zukünftigen Zustand unserer Umwelt zu projizieren. Beispielsweise wo und in welchem Energiezustand wird mein Flugzeug sich in einer Minute, in 5 Minuten, in 10 Minuten befinden. Erst dieser Schritt ermöglicht es dem Piloten gute Entscheidungen zu treffen.

Ein, nach wie vor, auf traurige Art spektakulärer Unfall erinnert uns an die Wichtigkeit beständig an einem guten Situationsbewusstsein (SA) zu arbeiten.

Eastern Air Lines Flug 401 war ein Linienflug von New York nach Miami im Jahr 1972. Kurz vor Mitternacht stürzte die Lockheed TriStar in die Florida Everglades und forderte insgesamt 101 Todesopfer.

Der Absturz ereignete sich, während die gesamte Cockpitbesatzung (Pilot, Co-Pilot, Flugingenieur und ein weitere Techniker auf dem Jump Seat) mit einer durchgebrannten Fahrwerkskontrollleuchte beschäftigt war. Aufgrund der Fokussierung der Crew auf das vermeintliche Fahrwerksproblem wurde der versehentlich eingeleitete Sinkflug (in der Nacht) nicht bemerkt. Niemand hat die Situation erfasst und auf den Höhenmesser geschaut. Das Flugzeug verlor dadurch nach und nach an Höhe bis es mit dem Boden kollidierte.

Ablenkungen, im Reiseflug träumen, Informationen nicht wahrnehmen, falscher Fokus. All das gilt es aktiv zu bekämpfen und sich der möglichen Auswirkungen dieser Dinge bewusst zu machen. Dann hat Situationsbewusstsein ein Chance zu entstehen. Und dann treffen wir die richtigen Entscheidungen. Es liegt an uns.

Afterburner

Englische Delfinitionen des Wortes Situational Awareness

- definition found

on SKYbrary

- ‘it is the perception of the elements in the environment within a volume of time and space, the comprehension of their meaning and the projection of their status in the near future’ - Definition used by US Coast Guard

- 'Situational Awareness is the ability to identify, process, and comprehend the critical elements of information about what is happening to the team with regards to the mission. More simply, it’s knowing what is going on around you.

Fliegen hinter der Leistungskurve

(Flying behind the power curve)

- November 2023 by Knut Denkler

Wenn man am Steuer zieht steigt das Flugzeug. Das weiß doch jedes Kind! Und wenn man zuviel zieht kann die Strömung am Flügel ablösen und das Flugzeug stellt das fliegen ein. Weiß auch jeder. Ein Flugzeug kann oberhalb der Geschwindigkeit des Strömungsabriss fliegen, im unbeschleunigten Geradeausflug bei voller Motorleistung und dennoch nicht steigen?

Wie geht das? Ich spreche über die eher unbekannte Falle: dem Fliegen hinter der Leistungskurve

Ein anderes Beipiel dafür: Anflug auf die Piste, Du merkst Du bist zu tief und zu langsam. Die Bäume kommen immer näher. Dir wird klar, auf diesem Flugweg kommst Du zu kurz. Um den Sinkflug zu beenden gibst Du Gas und ziehst am Höhenruder.

Aber das Ergebnis stimmt nicht. Du wirst langsamer aber steigst nicht.

Was passiert hier?

Beim Fliegen hinter der Leistungskurve geht es um den Zusammenhang von Motorleistung und Widerstand.

Wir erinnern uns

Wir kennen aus dem Theorieunterricht unterschiedliche Arten von Widerstand. Parasitären Widerstand und der Widerstand aus dem Auftrieb, genannt Induzierter Widerstand.

Im Bild links können wir erkennen, dass der Parasitäre Widerstand (aus der Reibung, der Form und der Interferenz) mit zunehmender Fluggeschwindigkeit zunimmt. Der Induzierte Widerstand, der aus dem Auftrieb resuliert, ist groß bei hohen Anstellwinkeln und damit bei langsamen Geschwindikeiten.

Also, so wie der Parasitäre Widerstand bei hohen Fluggeschwindigkeiten am höchsten ist, ist der induzierte Widerstand am größten, wenn man langsam und "Nose-up" fliegt. Und je größer der Anstellwinkel und je langsamer Du fliegst, desto mehr und größer wird der Induzierte Widerstand. Durch das Üben des Langsamflugs bei minimaler Fluggeschwindigkeit bekommst Du einen Eindruck des Flugverhaltens deines Flugzeugs bei hohem induziertem Luftwiderstand.

Aber wie überwindet man den Widerstand?

Bei hohem parasitären Widerstand - mehr Motorleistung geben! Allerdings, wird der Widerstand irgendwann so groß sein, wie die maximale Motorleistung. Schneller kann das Flugzeug im Horizontalflug nicht fliegen. Soweit so klar und auch kein Problem.

Für den Induzierten Widerstand ist das etwas komplizierter. Der Widerstand wird groß im Langsamflug. Und wenn du im Langsamflug bei maximaler Motorleistung ankommst, kannst du durch ziehen am Höhenruder, also durch Erhöhung des Anstellwinkes, nur noch mehr induzierten Widerstand erzeugen und du wirst noch langsamer statt zu steigen. Und damit bist du auf dem Weg zum Strömungsabriss.

Hier sprechen wir vom Bereich der umgekehrten Steuereingaben (region of reversed command). Denn um doch noch zu steigen, musst du erst nachdrücken um den Widerstand zu verringern. Erst dann reicht die gesetzte Motorleistung auch wieder für einen Steigflug. Aber nachdrücken in Bodennähe ist vielleicht nicht so gut, wenn du dafür schon zu tief bist.

Gibt es einen fixen Punkt, an dem diese "Region of reversed command" startet?

Absolut! Im Bild siehst Du eine typische Leistungskurve um dies zu veranschaulichen. Am untersten Punkt (Punkt C) siehst Du die Geschwindigkeit das die größte Flugdauer ermöglicht. Denn hier ist die benötigte Motorleistung am geringsten. Etwas rechts davon (Punkt D) findest Du die Geschwindigkeit für die größte Reichweite. Mit nur etwas mehr Kraftstoff hättest Du eine deutlich höhrere Geschwindigkeit.

Auch interessant: es Bedarf genauso viel Leistung mit 45 Knoten (Punkt A) zu fliegen, wie es braucht, um mit einer Reisegeschwindigkeit von 115 Knoten (Punkt B) zu fliegen. Alles für unser typisches aber erdachtes Flugzeug.

Also bei einer Geschwindigkeit unterhalb von Punkt C, haben wir es mit der "Region of reversed command" zu tun. Ab hier führt eine Verlangsamung des Flugzeugs zu einem erhöhten Widerstand!

Was können wir davon also mitmehmen?

Erstens: Wir müssen im Anflug darauf achten im richtigen Gleitweg zu bleiben und in der korrekten Anfluggeschwindigkeit. Wer zu tief und zu langsam wird, findet sich ganz schnell in einer ausweglosen Situation wieder, wo nur noch nachdrücken den Widerstand wieder kleiner macht als die verfügbare Motorleistung. Und ohne überschüssige Motorleistung findet kein Steigflug statt.

Zweitens: Beim Durchstarten aus geringer Höhe kommt man auch unter Umständen in das beschriebene Dilemma, hier gilt, eine möglichst frühe Entscheidung zum Durchstarten ist der Schlüssel! Es gibt uns die Höhe in der wir zum Beschleinigen ggf kurz nachdrücken können. Über einer Piste oder bei einem Touch and Go, sollte man zunächst im Bodeneffekt beschleunigen, bevor man versucht vom Boden weg zu fliegen. Also erst auf Vx beschleunigen und dann erst steigen ist der richtige Ansatz.

Diese Lektionen mussten leider einige Piloten mit dem ultimativen Preis bezahlen. Da kann man besser hier mal darüber lesen und nachdenken, oder? Das sollte am besten auch jedes Kind wissen ;-) Guten Flug!

Stalls

- Okt 2023 by Knut Denkler, frei nach einem Facebook-Post von Dudley Henriques zum Thema

- Okt 2023 by Knut Denkler, frei nach einem Facebook-Post von Dudley Henriques zum Thema

Ein Thema welches Flugschüler und solche die es werden wollen umtreibt, hat mit dem 'Stall' also mit dem Strömungsabriss zu tun. Vielfach schwingt dabei eine gewissen Angst mit und immer auch die Frage, wie man mit dieser Angst vor dem Stall umgehen soll. Oft geht es bei den Diskussionen von Fluglehrern und Flugschülern dabei entweder um das Üben eines Stalls im Rahmen der Schulung oder der Vermeidung von Stalls. Letztere ist, was wir den Schülern heute beibringen.

Sehr selten geht es aber um die Frage, was ist zu tun, wenn ich alles falsch gemacht habe. Was, wenn aller Ausbildung zur Vermeidung von Stalls zum Trotz, ich mich in einem Flugzeug befinde, welches in niedriger Höhe soeben einen Stömungsabriss erleidet und das fliegen einstellt. Was nun? Diese Situation wird selten im Detail besprochen und diskutiert. Wie bereits erwähnt vermitteln wir (ich denke auch erfolgreich) ja die Vermeidung genau dieser Situation. Alles was man als Flugschüler oder später über den Stromungsabriss gelernt hat und man auch in Büchern wiederfindet, kann einem also nicht wirklich helfen, da es eine andere Ausrichtung hat.

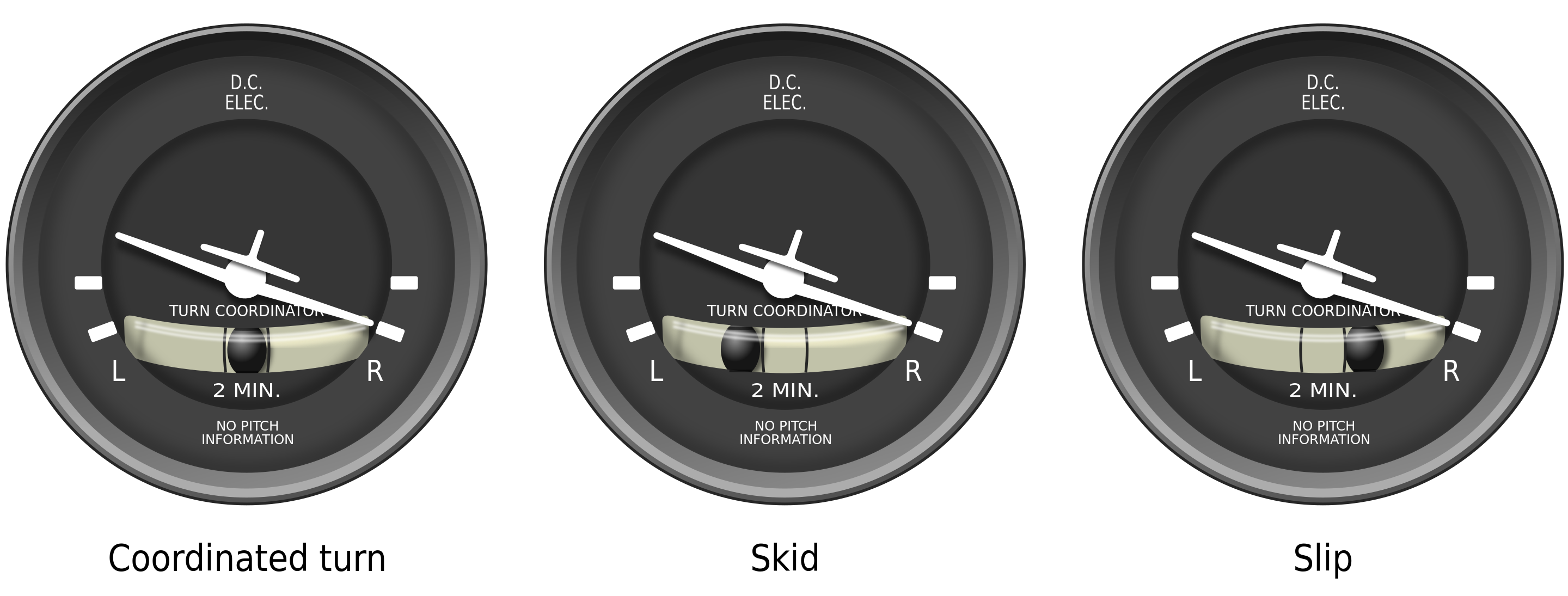

Was also tun, wenn Du plötzlich Kommandant eines Flugzeugs bist, das gerade in geringer Höhe dabei ist im Strömungsabriss über einen Flügel ab zu kippen? Zunächst mal stellt sich die Frage ob Du in einer Kurve bist. Bist Du in einer Kurve und hast zu wenig Seitenruder gegeben (die Kugel des Wendezeigers befindet sich auf der Kurveninnenseite, Slip), wird die hohe Flügel zuerst abkippen, was Dir etwas mehr Zeit gibt. Sollte die Kugel auf der Außenseite der Kurve liegen (zu viel Seitenruder, Skid), fällt der tiefe Flügel runter.

Aber all das ist wieder nur Theorie, denn auch wenn der Ball in der Mitte ist, ist nicht klar ob Du wirklich koordiniert fliegst und ob Du 'nur' durchsacken wirst oder ob der Ball nur 'in Bewegung' von einer Seite zur anderen ist. Du wirst es in diesem kritischen Moment einfach kurz danach erfahren, quasi 'on the fly'.

Was aber klar ist: Es geht um Zeit. Denn egal wie viel Flugerfahrung jemand hat. Wer sich in einer solchen Flugsituation wiederfindet hat zunächst mal die so genannte Schrecksekunde (englisch: Startle Factor). Das Gehirn braucht Zeit um zu verstehen, was gerade passiert und was man dagegen tun kann. Das Gehirn arbeitet dabei genau diese beiden Punkte ab. Hintereinander! Diese Zeitspanne kann man VIELLEICHT(!) etwas verkürzen durch wiederkehrende Briefings und mentale Vorbereitung auf diese Situation. Und jeder noch so kleine Zeitgewinn kann in dieser lebensbedrohlichen Situation der kleine, letzte Punkt sein, der über Leben und Tod entscheidet. Daher macht es Sinn den nun folgenden Teil zu lesen, vielleicht rettet es mal Dein Leben, wenn Du dich in diese, eigentlich zu vermeidende, Situation geflogen hast:

Du musst den EINEN Fehler vermeiden. Den EINEN Fehler, der selbst sehr erfahrenden Piloten in dieser Situation tragischerweise schon passiert ist. Dieser eine so menschliche Fehler.

Denn bei einem Strömungsabriss in geringer Höhe besteht ein fast nicht kontrollierbarer, reaktiver Instinkt, den Kontakt mit dem sich schnell nähernden Boden durch ziehen am Höhenruder zu vermeiden. Das ist genau das mit Abstand schlimmste was Du tun kannst. Das wäre wahrscheinlich dann Deine letzte Handlung vor dem Aufprall auf den Boden.

Daher ist es so essentiell wichtig sich das folgende in das Gehirn zu brennen:

Bei JEDEM Strömungsabriss musst Du den Anstellwinkel reduzieren, um die Strömung am Flügel wieder herzustellen und das Flugzeug wieder fliegbar zu machen! Egal in welcher Fluggeschwindigkeit oder Lage im Raum sich das Fllugzeug befindet. Du MUSST den Anstellwinkel reduzieren.

In diesem Schockmoment, wenn das Flugzeug in geringer Höhe abkippen will musst Du dich überwinden und nicht am Steuer ziehen, sondern drücken um den Anstellwinkel wieder unter den kritischen Wert bringen. Man kann das nicht oft genug betonen. Man muss den Flügel entlasten, ggf musst Du alle noch verfügbare Höhe dazu aufgeben, und sogar eine leichte Bodenberührung ist dann besser als ein abkippen aus geringer Höhe. Denn so ein abkippen überlebt man meist nicht. Daher: Du musst den Anstellwinkel verringern. Nichts anderes hilft in dieser Situation! Und danach nicht zu schnell wieder ziehen, dann kommt es ggf zu einem weiteren Strömungsabriss dem sekundären Strömungsabriss (secondary stall).

Diese Diskussion zeigt aber auch eines, nämlich warum es so wichtig ist, seinen Flug gut zu planen, in Übung zu sein und die Vermeidung der hier angeführten Situation zur Maxime zu erheben und immer wieder zu üben. Falls Du dich aber dennoch in diese furchtbare Situation geflogen hast, hilft Dir hoffentlich dieser Text.

Noch ein letzter Punkt, der Vollständigkeit halber, dazu als Gedankenanregung: Ein Strömungsabriss hängt nicht zuerst von der Fluggeschwindigkeit ab, sondern nur vom Anstellwinkel und tritt daher auch bei höheren Geschwindigkeiten auf!

Fly safe!

Frei und sinnrichtig!

- September 2023 by Knut Denkler

Es steht in jeder Checkliste bzw den Normalverfahren eines jeden Flughandbuchs:

Steuerflächen............Frei und sinnrichtig

oder

Flight Controls...........Free and correct

oder so ähnlich.

Sinn - ja, wäre gut!

Es wird in den Flughandbüchern allerdings nicht erklärt, warum wir das tun und welchen Stellenwert diese Kontrolle hat.

Dabei ist auch dieser Punkt in den Verfahren, wie so viele Verfahren in der Luftfahrt, mit Blut geschrieben worden.

Ein leider auf morbide Art spektakulärer Unfall mit insgesamt 3 Toten sticht dabei heraus, denn der Crash wurde gefilmt. Bitte folge dem Link nur, wenn Du vertragen kann was man dort sieht: Link zum Youtube Video.

Was war passiert?Man sieht das Ergebnis einer mangelhaften (oder fehlenden) Vorflugkontolle: Der Unfall geschah 1992 nördlich von Winnipeg, Kanada und das Flugzeug war die erste Version mit PT-6-67 Turboprops. Keiner der zwei Testpiloten an Bord und auch sonst niemand überprüfte:

Steuerflächen............Frei und sinnrichtig

oder

Flight Controls...........Free and correct

bevor mit dem Rollen begonnen wurde. Es tut weh, dieses Video anzusehen, aber es ist eine dramatische Erinnerung daran, dass es wirklich gute Gründe gibt, einen gründlichen Vorflugcheck durchzuführen und sicherzustellen, dass die Steuerorgane frei sind.

Die Skylane kann nur noch langsam

Zum Glück glimpflicher, nämlich ohne Personenschäden sind zwei weitere Unfälle in diesem Zusammenhang abgelaufen.

Bei einer Cessna 182 "Skylane" stellte der Pilot 2019 nach dem abheben am Flugplatz Osnabrück-Atterheide ein blockieren des Höhenruders in Richtung „nose down“ fest. D.h. das Steuerhorn ließ sich nicht den ganzen (erfoderlichen) Weg nach vorne drücken. Hier wurde in der Werft ein GPS Halter verbaut, was die Steuerung leider blockierte. Dem erfahren Piloten gelang es nach dem Fliegen einer Platzrunde im unteren Geschwindigkeitsbereich zur Piste zurück zu fliegen, wobei die Maschine dann hart auf der Piste aufprallte und schwer beschädigt wurde. Ein Check des Steuerhorns in alle Richungen bis in die Anschläge(!) vor dem losrollen hätte, dem mit dem Muster sehr vertrauten Piloten, sicherlich hier die bangen Minuten und den Crash erspart. Nachzulesen ist sein Erlebnis hier Link BFU Unfallbericht.

Falsch angeklemmt

Auch bei der Bundeswehr, genauer bei der Flugbereitschaft der Bundeswehr, gab es 2019 einen Unfall, der zum Verlust des Flugzeugs führte (Bombardier Global 5000). Auch hier konnten sich die Piloten zum Glück retten.

Die Maschine kam aus der Werft und einige der Steuerflächen schlugen nicht sinnrichtig (gemeinsam mit den Querrudern) aus. Dadurch war das Flugzeug kaum steuerbar, ein tödlicher Unfall wurde nur sehr knapp und mit viel Glück verhindert. Leider haben wir keinen Zugriff auf die Unterschung des Generals Flugsicherheit der Bundeswehr, aber wir dürfen annehmen, dass ein Check auch der sinnrichtigen Ausschläge der Steuerflächen vor dem Start hier die sehr gefähliche Situation im Keim unterbunden hätte. Zeitungsbericht zum Unfall des Bundeswehrjets.

Die einfachste Lösung ist manchmal die einfachste

Nach dem einsteigen ins Cockpit bzw. beim entsprechenden Punkt auf der Checkliste checkt man die Steuerorgane. Immer bis in die Anschläge, in alle Richungen und man achtet darauf, dass sich die Steuerflächen entsprechend der Steuerknüppelbewegung bewegen. Und zwar vor JEDEM Flug. Es kann Dein Leben und das Deiner Passagiere retten.

Also, mögen wir alle frei und sinnrichtig fliegen!

You can always go around

- August 2023 by Knut Denkler

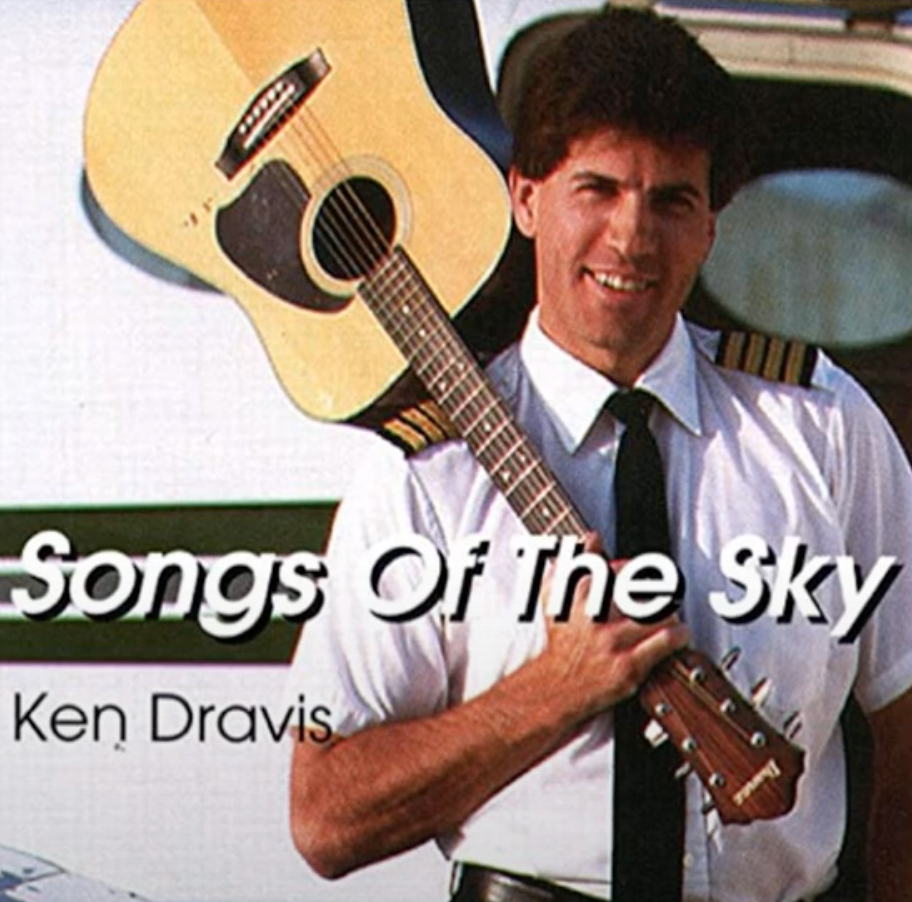

Vielleicht hast Du den Song des Liedermachers und Piloten Ken Dravis schon im Internet irgendwo gehört. Man findet den Song, unter anderem, auf youtube: Link oder bei Spotify.

Es ist selten, dass ein Song direkt uns Piloten anspricht und dazu auch noch ein fliegerisch relevantes Thema transportiert. Ich finde hier ist nicht nur die Verpackung schön, sondern der Inhalt auch interessant!

Der Song spricht, wie der Titel schon sagt über den Go-around, also das Durchstarten. Ken Dravis stellt dabei den Go-around als die optimale Handlungsoption heraus, sobald im Anflug zur Landung etwas nicht stimmt. Hier hat er einen validen Punkt. Warum? Weil wir alle schon Landungen gemacht und gesehen haben, die man schon vorher besser hätte abbrechen sollen. Was sind die Gründe für fortgesetzte Anflüge die nichts gutes verheißen?

Wir, als Gruppe der Piloten und Pilotinnen, sind recht häufig der Gruppe der 'Type A Personalities' zuzuordnen. Also bezogen auf unsere Persönlichkeit, die vom Fliegen, vom Pilotieren eines Flugzeuges angetan sind, eher ehrgeizige, ggf sogar dominate Persönlichkeiten die Ziele erreichen und durchsetzen wollen. Das ist ja auch super um uns beispielsweise durch die quälende Therorie zu pushen.

Aber diese Grundhaltung kann andererseits auch dazu führen, auch einen sub-optimalen Anflug weiter zu fliegen um das Ziel Landung doch noch hin zu biegen.

Wir sollten uns klar machen, das hier ggf genau die Ursache für Unfälle bei Landungen liegen kann. Der Song sagt es: You can always go around (du kannst immer Durchstarten)!

Es gibt aber mindestens eine weitere Ursache für vorgesetzte Anflüge, trotz größerer Abweichungen im Anflug. Als mögliche Abweichungen wären da zum Beispiel:

- zu hoch

- zu schnell

- zu tief und zu langsam

- falsch konfiguriert (Klappen, Fahrwerk, Carb-Heat, Lichter, Pumpen, etc.)

- nicht stabilisiert (ungewöhnlich große Ruderausschläge und Leistungsänderungen)

- zu große Böigkeit

- zu viel Verkehr (vor einem, ggf auf der Bahn)

- momentane Unkonzentriertheit

- nicht getrimmt

- und nicht gecheckt (Charly-GUMPS)

Das Gehirn ist voll damit beschäftig, dass Flugzeug unter Kontrolle zu halten. Hier erwähnt Ken Dravis die kleine Stimme des ehemaligen Fluglehrers, die im Hinterkopf auftritt und daran erinnert: "You can always go around!". Genau solche kleinen "Stimmen" braucht man um uns aus Situationen heraus zu holen, in denen man Mental am Limit ist (bewußt oder unbewußt!). Man kann es auch als Vertrauen auf sein Bauchgefühl nehmen: Wenn es sich schlecht 'anfühlt'- ist es auch schlecht! Dann sollte man die Situation unterbrechen. Und dies bedeutet im Anflug: Durchstarten!

Das Go-Around -Maneuver an sich

Der Go-around oder auf Deutsch das Durchstarten ist ein normales Flugverfahren und sollte eingesetzt werden, wenn Anflug und Landeparamenter nicht den Erwartungen bzw. den Standards entsprechen. Ein Durchstarten soll mögliche gefährliche Situationen bei einem 'weiter so' vermeiden.

Wie also können wir diese positive Flucht nach vorne positiv bestärken?

Repetitio est mater studiorum!

Die Wiederholung ist die Mutter der Studien. Auch Durchstarten muss regelmäßig geübt werden, damit das Gehirn diese Option 'nah bei sich trägt'. Diese Wiederholung sollte im Flugzeug aber zusätzlich zB auch auf der Stuhlkante zu Hause bei Schlechtwetter geleistet werden. Das Durchdenken des Verfahrens alleine bringt schon eine verbesserte Handlungssicherheit, wenn der Go-Around gebraucht wird.

Wie sollte das Verfahren 'Durchstarten' ablaufen?

Das wichtigste zuerst: Der Entschluss zum Durchstarten sollte möglichst früh erfolgen. Je früher desto besser. Also eben nicht gemäß dem Motto "mal sehen ob es nicht doch noch passt". Die Wahrscheinlichkeit für ein "schlechtes" Ergebnis steigt quasi exponentiell.

Dann sind es 'nur' ein paar Handgriffe:

- Vollgas geben, danach sofort die

- Vergaservorwärmung aus (kalt) und

- mit dem Höhenruder das Flugzeug in einen Steigflugwinkel bringen!

- Auf sichere Geschwindigkeit Vx achten (nicht zu schnell werden, keine Überfahrt herstellen) und die Klappen, stufenweise in die erste Klappenstellung zurückführen. (Wenn Steigflug eingenommen ggf auch das Fahrwerk einfahren.)

- Ab 400ft über Grund auf Vy beschleunigen und die Klappen ganz einfahren.

- Luft holen ;-)

Gutes Airmanship im Zusammenhang mit dem Durchstarten ist die frühe Entscheidung und kein 'wird schon gehen'. Lieber einmal mehr Durchstarten als einmal zu wenig. Oder wie Ken Dravis singt: Es wäre doch toll, wenn wir das Flugzeug noch mal benutzen könnten. Also: You can always go around!

Entscheidungen treffen! Aber richtig!

- Mai 2023 by Knut Denkler

Aeronautical Decision Making - wörtlich übersetzt ins Deutsche: Luftfahrerrische Entscheidungsfindung

Aeronautical Decision Making - wörtlich übersetzt ins Deutsche: Luftfahrerrische Entscheidungsfindung

Wir lesen Unfallberichte und fragen uns, wie konnte er/sie das nur tun?!? Wie konnte es so weit kommen. Es heißt "im Nachhinein ist man immer Schlauer" aber was ist wenn man selbst "mittendrin" ist? Was kann uns dazu bringen Entscheidungen zu treffen, die wir später bereuen und uns in die Unfallstatisik führen? Und was ist die Gegenmaßnahme? Wie komme ich zu guten Entscheidungen?

Eine gute Entscheidungsfindung beginnt immer mit einem kritischen voraus denken. Also durch Nachdenken was alles passieren kann, bevor es Eintritt. Wer Probleme vorhersieht, wer also der aktuellen Entwicklung im Cockpit voraus ist, der agiert professionell und hat ein gutes Situationsbewusstsein. Es ist die Kunst potenzielle Gefahren, welche einen in Schwierigkeiten bringen können zu erkennen und geeignete Maßnahmen dagegen zu treffen.

Warum Sorgen?

Die Zahlen sprechen für sich. Schlechte Entscheidungen sind Kernursache für viele, wenn nicht gar die meisten Flugunfälle. Jahr um Jahr, ordnet alleine die amerikanische Unfalluntersuchungsbehörde NTSB etwa 75% aller Flugunfälle zurück auf schlechte Entscheidungen der Piloten.

Die meisten Flugunfälle sind also auf schlechte Entscheidungen zurück zu führen und bei schlechten Entscheidungen spielt mindestens einer der folgenden Faktoren eine Rolle:

- Nützlichkeit,

- Fähigkeit oder

- Spaß.

Nützlichkeit

Nützlichkeit bedeutet hier der Versuch das Maximum aus dem Flugzeug heraus zu holen. Also beispielsweise Dinge wie: Einflug in Vereisungsbedingungen, Überladung, maximale Reichweite fliegen, etc.

- "Oh, das sind aber viele Taschen, ach das passt schon" - ich kann den Fluggästen ja jetzt nicht sagen, dass jetzt eine Tasche am Flugplatz bleiben muss.

- Real Pilot Story: Ambushed by Ice Youtube Video, auf englisch

- "Der Kraftstoff ist aber teuer hier. Tanken wir lieber am Ziel. Das gute Wetter mit dem Rückenwind wird ja halten..."

Fähigkeiten

Das Unfallszenario das wir (in der Allgemeinen Luftfahrt) am meisten hören/mitbekommen ist sicherlich der Einflug des VFR Piloten in schlechtes Wetter (IMC). Aber auch andere Umstände kommen immer wieder vor: Landungen bei boeigen Seitenwind, Flüge mit komplexen Luftfahrzeugen ohne ausreichendes "in-Übung" sein, Fliegen "nach Gefühl" statt nach Handbuch (das ist doch was für Anfänger...), etc.

Die Fortlaufende Flugerfahrung ist hier ein Schlüssel. Die Tatsache, wir vor sechs Wochen etwas perfekt machen konnten, bedeutet nicht, dass wir dies jetzt auch auf Anhieb tun können. Eine Fähigkeit/Fertigkeit ist wie eine Nachricht, die in Kreide auf einer Außenwand geschrieben wird - sie wird jeden Tag ein wenig blasser. Erst wenn wir die Nachricht immer wieder neu überschreiben wird es haltbarer. Und selbst dann kann es erodieren, wenn es nicht regelmäßig neu aufgetragen wird. Um 'in Übung' zu bleiben sind Flüge zum Zweck des Übens, jährliche Trainings mit Lehrer/*in und Weiterqualifizierungen der Schlüssel. Wie es im Englischen heißt: Use it - or lose it!

Spaß

Versuchen, zu viel Spaß im Flugzeug zu haben. Dies zeigt sich in Unfallberichten als tiefe Überflüge, Tiefflug, unsachgemäßer Kunstflug usw. Besonders tragisch ist der Unfall (Strömungsabriss in niedriger Höhe) aus Steilkreisen rund um das eigene Zuhause, während die Familie zusehen muss.

Pilot Safety Announcement: Aviation Heroes - ein lustig verpacktes Video (auf englisch) zu diesem ernsten Thema, das viele von uns immer mal wieder unnötige Risiken eingehen.

Go-No-Go Entscheidung

Das schwierigste am Fliegen ist es 'nein' zu sagen heißt es. Die wichtigste Entscheidung ist nämlich ob man startet oder nicht. Die Go-No-Go-Descicion. Hier gibt es aber eine gute Lösung. Die 'persönlichen Minima' Liste. Hierbei schreibt sich der Pilot Zuhause am Schreibtisch auf was seine Minimums sind, mit denen er noch startet. Dies beinhaltet Wetter, aber auch Trainingsstand, Landebahnlängen, Stress etc. Die AOPA USA hat dazu eine Vorlage erstellt und nennt dies Persönliche Minima Vertrag, ein Vertrag also, den der Pilot mit sich selbst abschließt. Die Vorlagen findest Du hier: VFR und für IFR.

Gesundes Urteilsvermögen

Bei einer guten Entscheidungsfindung geht es darum, die Umstände zu vermeiden, die zu wirklich schwierigen Entscheidungen führen. Meistens „schleichen“ sich die wirklich harten Entscheidungen nicht einfach an Piloten heran. Bei Unfällen mit Treibstoffmangel zum Beispiel wussten praktisch alle Piloten, dass sie ihre Treibstoffreserven schmälern, während sie noch die Möglichkeit hatten, auszuweichen.

Druck, ob selbst gemacht oder durch äußere Umstände, treibt uns in schlechte Entscheidungen.

Wir Piloten genießen viel Freiheit. Die Behörden und die Öffentlichkeit setzen viel Vertrauen in uns Piloten und erwarten, dass wir ein gesundes Urteilsvermögen anwenden.

Es wird angenommen, dass wir in der Lage sind verantwortungsbewusst zu entscheiden ob das Fliegen unter Berücksichtigung unseres Erfahrungsniveaus, des Flugzeugtyps, des Ortes, des persönlichen körperlichen und emotionalen Zustandes und der vorherrschenden oder zu erwarteten Wetterbedingungen sicher ist. Es gibt zwei ernste Bedrohungen für die Anwendung dieses Urteils: Wir haben eine übermäßig optimistische Sicht der Situation oder unserer eigenen Fähigkeiten; oder wir werden von anderen Leuten überredet gegen besseres Wissen mit einem Flug fortzufahren (aber du hast es doch versprochen...).

Gute Entscheidungen

Um zu guten Entscheidungen zu kommen braucht es gar nicht viel! Du musst nur:

- realistisch sein bezüglich des Wetters;

- immer eine Minimum Safe Altitude (MSA) einplanen und Dich daran halten;

- Dein Urteilsvermögen verantwortungsvoll einsetzen und dich nie unter Druck setzen lassen zu fliegen (z.B.: von anderen Piloten, von Fluggästen, von der Uhr);

- Deine eigenen Grenzen kennen;

- immer gründlich vorbereitet sein:

- plane mit Eventualitäten (könnte ich auch mit dem Zug mein Ziel noch erreichen, wenn das Wetter umschlägt?)

- plane mehr als ausreichend Kraftstoff ein

- sei immer bereit umzukehren;

- Übe mögliche schwierige Situationen mit Fluglehrer;

- wende bei der Planung und beim Fliegen etablierte Standards an inkl. der Checklisten; und

- gehe keine unnötigen Risiken ein und nie versuchen jemanden zu beeindrucken.

Also, lasst uns über unsere Entscheidungen bewusst nachdenken und so 'Many Happy Landings' generieren!

Halo Effekt

Der Halo Effekt (Heiligenschein-Effekt) beschreibt eine Verzerrung in der Wahrnehmung einer anderen Person. Dabei schließt man von bekannten Eigenschaften einer Person auf eine eigentlich unbekannte Person.

In der Luftfahrt eine typisches Auftreten kann zum Beispiel sein, dass man einem Piloten, von dem man z.B. weiß, dass er bei einer Airline als Profi fliegt, automatisch annimmt, dass diese Person fliegerisch über jeden Zweifel erhaben ist.

Das Problem dabei: In seiner beruflichen Kapazität mag das stimmen. Das kontinuierliche Training im Sim inkl. entsprechender Bewertungen durch die Peers fördern und fordern sicher. Aber im Sichtflug (VFR) im Kleinflugzeug mag kann es da durchaus anders aussehen. Selbst wenn die Person den SEP(land) PIC in seiner Berufspilotenlizenz eingetragen hat. Es ist ja durchaus möglich, dass sich seine Erfahrung in diesem Bereich auf wenige Stunden stützt und diese Person sich im Cockpit einer C172 selbst unsicherer fühlt als in seinem luftigen 'Büro' mit Fensterplatz.

Aus dem Halo Effekt kann eine gefährliche Einstellung entstehen, wenn man mit jemanden gemeinsam fliegt und man dem Halo-Effekt unterliegt. Was meist auch unbewusst passiert. Die andere Person mag mehr Erfahrung haben, ggf mehr oder höherwertige Lizenzen besitzen oder auch nur eine Persönlichkeit haben, welche Sicherheit und Fachwissen ausstrahlt.

Mögliche, gefährliche Szenarien gibt es viele: Man fliegt zB in Wetter ein, welches man alleine vermeiden würde, weil man annimmt, die andere Person würde schon was tun oder sagen wenn es 'wirklich' gefährlich wäre. Man lässt den anderen Manöver fliegen oder sich zu solchen überreden, die man alleine oder mit einer anderen Person so nie machen würde. Der Halo Effekt führt in diesem Setup zu einer erhöhten Risikobereitschaft. Was aber wenn diese Person den Halo gar nicht verdient. Oder was, wenn die Person schlicht einen schlechten Tag hat. Oder diese Person verlässt sich auf einen genauso wie man sich auf diese Person verlässt. Man merkt - das kann nicht gut sein!

Im Rahmen der Ausbildung von Luftfahrern tritt dieses Phänomen im Grunde standardmäßig auf. Jemand der als Fußgänger in die Fliegerei startet muss Vertrauen in seinen Fluglehrer haben. In der komplett neue Situation des Fliegens braucht der Flugschüler Halt und Vertrauen um die Anleitungen des Lehrers anzunehmen, sprich das Lernen zu ermöglichen. Ohne Vertrauen würde ja blanke Angst vorliegen.

Aber auch in der Kombination Lehrende/Lernende kann es ja durchaus sein, das der Lehrer einen schlechten Tag hat oder spontan einer risikoreichen Idee folgt ohne diese Risiken vorher durchdacht zu haben.

Ich bin Fluglehrer und ich habe schlechte Tage. Ich treffe auch schlechte Entscheidungen. Weder Profis, noch Lehrer, noch Piloten mit tausenden Stunden Erfahrung sind automatisch die Luftfahrtversion eines Marvel-Helden.

Wer mag, kann sich die entsprechenden Unfallberichte ansehen und sicher noch mehr Beispiele in den Datenbanken der weltweiten Unfalluntersucher finden:

- Absturz Beechcraft Baron in Münster-Osnabrück

- Absturz C42 in Gelnhausen

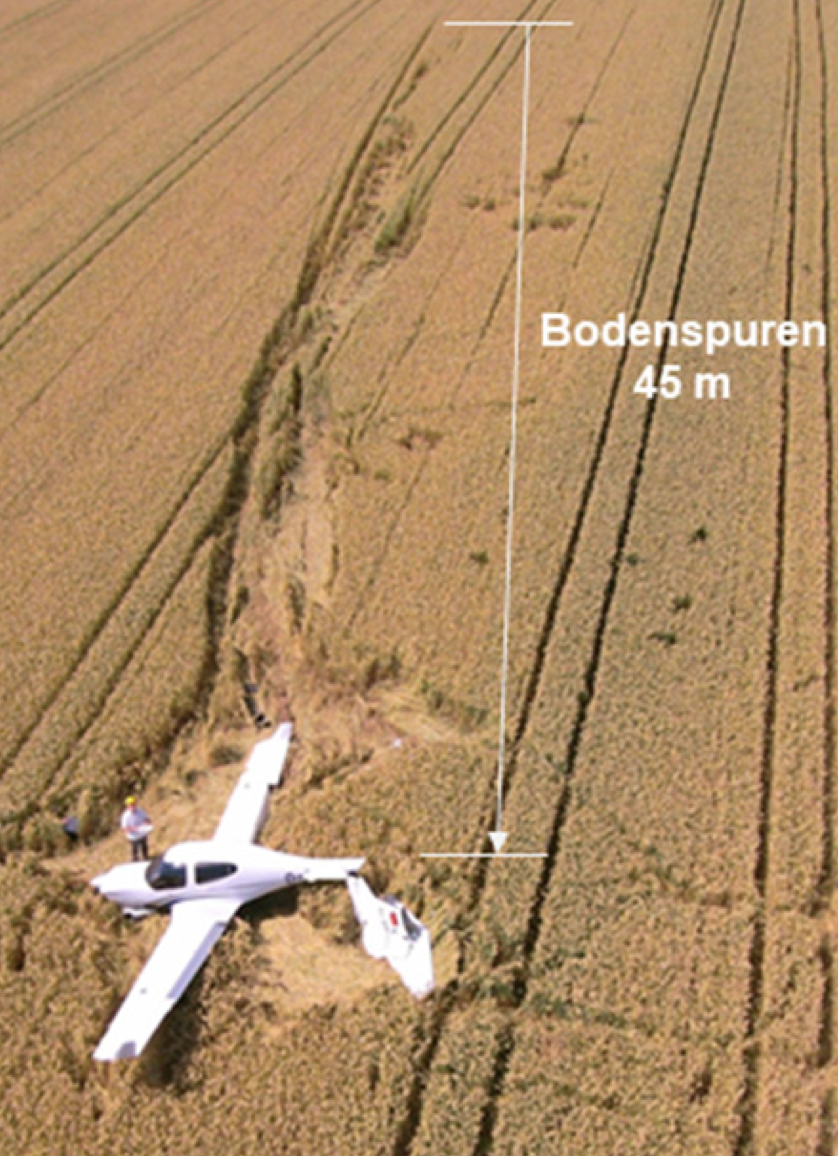

- Notlandeübung wird zur Crashlandung im Kornfeld

Die Gemeinsamkeit dieser Unfälle ist: Die Unfälle fanden im Rahmen von Ausbildung/Prüfung statt. Und sie wären vermeidbar gewesen. Und die Schüler in diesen Szenarien hätten der Flugübung in dem gegebenen Setup 'am grünen Tisch' vielleicht gar nicht zugestimmt. Sich dennoch darauf eingelassen zu haben kann (unter anderem) damit zusammenhängen das man dem Lehrer/Prüfer schlicht 'vertraut' hat. Dann hat der Halo zugeschlagen.

In der Ausbildung gibt es dabei ein weiteres Dilemma: Wie weit lässt man als Lehrender den Schüler/in in eine Situation einfliegen bevor man eine Übung abbricht? Beispiel Motorausfall im Reiseflug: Lasse ich den Schüler bis auf wenige Meter über der ausgewählten Wiese fliegen bevor ich durchstarten lasse oder breche ich schon in 500ft AGL ab und nehme ihm damit den wertvollen Lerneffekt. Das Risiko ist klar: Wenn nun der Motor plötzlich kein Gas annimmt wird ein echter Notfall aus der Übung. Jeder Lehrer ist da ggf (aufgrund seiner Erfahrungen) anders unterwegs.

Deshalb ist es wichtig hier eine Absprache zu treffen. zB. Handelt es sich um eine geeignete, hindernisfreie Wiese, welche man sicher erreicht: Die Übung kann recht tief geflogen werden. Würde man am Ende (wenn keine Leistung vom Motor kommt) keine geeignete Landefläche mehr erreichen, sollte früher wieder durchgestartet werden.

Ich erinnere mich an eine Situation in der ich auf ein neues Muster eingewiesen wurde durch einen Profi mit viel mehr an Erfahrung und Ausbildung. Nach einer Landung auf einer recht langen Piste sagte er plötzlich: "Gas rein - das ist ein Touch and Go". Ich war völlig überrascht. Und ich konnte das Ende der Piste nicht sehen (aufgrund der Krümmung). Das fühlte sich schlecht an. Ich habe das Gas wieder raus genommen und abgebremst. Und? Was war dann? Jedenfalls nichts aufregendes. Wir sind zum Stop gekommen und konnten sprechen. Ich habe erklärt was mich bewegt hat. Der Einweisende sagte: "ok für mich, rollen wir halt zurück. Beim nächsten mal klären wir das vorher".

Wie geht man also mit dem Halo um? Zunächst sollte man sich diesem Phenomen mal klar sein. Denn dann fängt man im Grunde automatisch an Fragen zu stellen an die Person, an die Planung, etc. Was haben wir heute vor? Ist das noch sicher? Was sind die Risiken? Wie soll ich reagieren? Wenn man sich des Halos gegenüber eines Fluglehrer bewusst ist und dieser eine eine Entscheidung trifft, kann man diese hinterfragen. Man kann dann auch eine (risikoreiche) Übung auch abbrechen. Beispiel: Der Lehrer zieht in 400ft das Gas raus. Hat dieses Manöver aber vorher nicht gebrieft, es kam im Takeoffbriefing auch nicht zu Wort. Jetzt sind im Grunde beide im Cockpit unvorbereitet. An dieser Stelle kann man auch als Schüler das Gas reinschieben und sagen: "Sorry, aber das haben wir nicht gebrieft, da fühle ich mich unsicher." Das ist sicher eine harte Maßnahme, vor allem wenn man seinem FI im Grunde ja vertraut. Aber Lehrer wissen: Ich muss die Übungen briefen, auf Risiken hinweisen, und weder den Schüler noch mich selbst 'überraschen'.

Happy Landings!

Nur 1 Zeile überlesen

Wir stehen am Start, ich habe die letzte Checkliste (Vor dem Start / Before Takeoff) abgearbeitet, jetzt geht es los! Ich schiebe das Gas rein. Kommentar von rechts: "Du hast den Transponder nicht an". Ok, einschalten und weiter im Takeoff. Nur ein kleiner Fehler. Kein Problem.

Wie so oft, wenn es um die eigenen Fehler geht, habe ich diesen kleinen Lapsus schnell vergessen. Aber etwas später stolpere ich über einen neuen Untersuchungsbericht der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung. Und der erinnerte mich wieder an den Lapsus. Was war passiert:

Kurzdarstellung

Aktenzeichen: BFU21-0271-3X, Luftfahrzeug: Reims Aviation - Cessna F172 H, Ort: Kempten/Sulzberger See, veröffentlicht im: Mai 2022

Aktenzeichen: BFU21-0271-3X, Luftfahrzeug: Reims Aviation - Cessna F172 H, Ort: Kempten/Sulzberger See, veröffentlicht im: Mai 2022

Der Pilot startete mit der C172 und 3 Fluggästen zu einem privaten Rundflug. Der dritte an diesem Tag. Die kurze Pause zwischen dem 2. und 3. Flug diente nur dem schnellen Nachtanken. Nach den Startchecks (vermutlich per Checkliste) wurde der Startlauf eingeleitet.

"Zum Startlauf gab der Pilot an, dass er eine normale und gewohnte Geräuschkulisse wahrgenommen hat und die Beschleunigung für einen Start auf einer Graspiste ebenfalls gut war. Die Motordrehzahl habe zwischen 2300 und 2400 RPM gelegen. Bei etwa 55 kt habe er das Bugfahrwerk angehoben und bei etwa 65 kt habe das Flugzeug abgehoben. In Bodennähe habe er noch Fahrt aufgeholt." Danach stieg die Maschine nicht weiter. Der Pilot entschied sich zur Notwasserung im Sulzberger See. Personenschaden: Pilot leicht verletzt, 2 Fluggäste schwer verletzt, 1 Fluggast leicht verletzt

Und wie kam es dazu? Im Grunde das selbe wie mir am Anfang dieses Artikels. In der Annahme, dass der Pilot der gesetzlichen Forderung nach Nutzung einer Checkliste nachkam, hat er den einen Punkt in der Checkliste überlesen und/oder nicht durchgeführt

- bei mir war es: Transponder auf ON/ALT,

- im Bericht: Klappen wie erforderlich (also Startstellung)

Der Start erfolgte mit voll ausgefahrenen Klappen (30° laut BFU Bericht).

Mit dem durch die Klappen erzeugten Luftwiderstand, der gegebenen Lufttemperatur, der zur Verfügung stehenden Motorleistung und der fast erreichten höchstzulässige Startmasse hat die Cessna keine Chance den Bodeneffekt zu verlassen. Glück im Unglück: Bis zum See gab es wohl kein erhöhtes Hindernis. Allerdings wohl auch keine geeignete Notlandefläche.

§ 27 der Luftbetriebsordnung (LuftBO)

Sind Checklisten also doch Unsinn?

Wir sind Menschen, wir machen Fehler. Leider.

In diesem Fall war es wohl nur: Überlesen eines Punktes aus der Checkliste.

Bei mir war es der Transponder, dieser ist schnell eingeschaltet, die Auswirkungen dieses Lapsus sind nicht so dramatisch. Aber dennoch ist es ja beängstigend. Wenn ich diesen Punkt aus der Liste überlesen kann, dann kann mir etwas deutlich wichtigeres, wie die Landeklappen zu setzen, auch passieren.

Aber sollte so etwas nicht durch die Verwendung der Checklisten gerade eingedämmt werden? Ja klar! Würden wir sie gar nicht nutzen, würden Fehler noch häufiger auftreten. Daher wurden diese ja durch den Hersteller und auch per Gesetz vorgeschrieben. Aber dennoch sind "in alten Zeiten" ja nicht reihenweise Flugzeuge vom Himmel gefallen. Was übersehen wir?

Eine Checkliste sollte Dinge prüfen, die uns bereits in Fleisch und Blut übergegangen sind. Die Checkliste soll uns vor dem Lapsus retten, der durch Routine entsteht. Ich interpretiere das so: Ich sollte den Flieger auch ohne Checkliste immer in die richtige Konfiguration bringen können und diese dann nur mit der Checkliste noch mal nachprüfen. Dabei ist die Reihenfolge gar nicht so wichtig. Wichtig ist nur: ich muss beides tun! Selbständig machen, durch (hier positiv gemeinte) Routine und zusätzlich, zur Absicherung, durch eine Checkliste. So wird ein Schuh daraus.

Und noch ein Gedanke: Eine Checkliste ersetzt nicht das Handbuch. Wenn ich nur mit Hilfe einer Checkliste in der Lage bin das Lfz in die richtige Konfiguration zu bringen oder das Triebwerk anzulassen, dann habe ich meine Aufgabe als Pilot nicht wahrgenommen, nämlich mit dem Flugzeug 'wirklich' vertraut zu sein.

Meine Lösung für den Start Check: Ich führe diesen per Checkliste durch aber gehe anschließend noch mal in einem festen Ablauf/Flow (zB von rechts nach links) durch das Cockpit. Haptisch mit der Hand, welche mich leitet.

Fehler passieren dennoch und Stress/Eile sind ein Brandbeschleuniger, aber ggf erwischen wir so den einen "Big Point" mehr, als nur durch ablesen oder überlesen. Also: Transponder 7000/ALT und los!

Eine Tüte bitte!

Wenn ich selbst ein Flugzeug fliege, werde ich sehr selten "Luftkrank". Als Fluglehrer allerdings gebe ich oft und viel die unmittelbare Kontrolle über das Flugzeug ab. Übelkeit ist auch dann zum Glück selten ein Problem und hat dann meistens eher mit kräftiger Küche vor dem Flug zu tun. Aber wenn die Lernenden es darauf anlegen - nun dann ist ggf. auch Kritik berechtigt (siehe Foto mit Spucktüte).

Wenn ich selbst ein Flugzeug fliege, werde ich sehr selten "Luftkrank". Als Fluglehrer allerdings gebe ich oft und viel die unmittelbare Kontrolle über das Flugzeug ab. Übelkeit ist auch dann zum Glück selten ein Problem und hat dann meistens eher mit kräftiger Küche vor dem Flug zu tun. Aber wenn die Lernenden es darauf anlegen - nun dann ist ggf. auch Kritik berechtigt (siehe Foto mit Spucktüte).

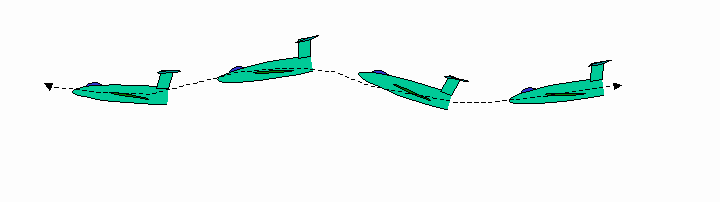

Am besten 'gelingt' den Schülern das Umfärben der Gesichtsfarbe des Lehrers durch, Vorsicht Fachbegriff, eine ausgeprägte Phygoide. Eine Phygoide ist eine Auf- und Abschwingung des Flugzeuges in Längsrichtung (Nase hoch - Nase runter - ...).

Am besten 'gelingt' den Schülern das Umfärben der Gesichtsfarbe des Lehrers durch, Vorsicht Fachbegriff, eine ausgeprägte Phygoide. Eine Phygoide ist eine Auf- und Abschwingung des Flugzeuges in Längsrichtung (Nase hoch - Nase runter - ...).

Am einfachsten ist dies natürlich zu erreichen, indem man abwechselnd am Steuerhorn zieht und drückt. Aber das ist zu einfach. Eine gute Alternative: Der Übergang vom Steig- in den Reiseflug.

Beobachtet Ist-Verfahren

Die Reiseflughöhe wird erreicht, das Gas und damit die Drehzahl wird zurückgenommen, es wird ‘versucht’ die Höhe zu halten. Was nun passiert ruft nach der Tüte:

- Das Steuerhorn und ggf auch die Trimmung werden nach vorne bewegt um den Steigflug zu stoppen, aber die Fahrt ist noch nicht ausreichend um die Höhe zu halten, weshalb das Flugzeug in den Sinkflug geht

- Nun wird am Höhenruder gezogen um die Höhe zu halten, die Drehzahl nimmt langsam zu, was bei unseren Ottomotoren in Kombination mit einem Festpropeller zu mehr Motorleistung führt, das Flugzeug beginnt zu steigen

- Jetzt muss wieder nachgedrückt werden ggf. wieder in Kombination mit der Trimmung

- Das Flugzeug gewinnt an Fahrt, aber sinkt wieder und die Motordrehzahl nimmt zu aufgrund der schnelleren Anströmung des Propellers

- Es wird wieder gezogen aber auch die Drehzahl wieder verringert

- und so weiter…

Viele Fluganfänger sind perfekt in der Lage, über einen längeren Zeitraum eine definierte Höhe zu halten, aber seltener direkt nach erreichen der Reiseflughöhe aus dem Steigflug. Der Grund ist einfach. Das gewählte Verfahren Leistungsreduktion bei Erreichen der Reiseflughöhe ist schlicht ungeeignet. Die Motorleistung (und auch die Drehzahl) ändert sich mit der sich langsam ändernden Geschwindigkeit, die Trimmung agiert als Tempomat (unsere Flugzeuge sind Geschwindigkeitsstabil um eine getrimmte Geschwindigkeit). Sprich mit der Trimmung eine Höhe zu halten, während sich die Geschwindigkeit und die Motorleistung ändern, ist schlicht eine Unmöglichkeit und entspricht der Strafarbeit eines Sisyphus.